『河内屋年代記』における紀年法

ハイライト機能

下記のキーワードをクリックすると、右側の原文テキストで該当部分が強調表示されます。複数選択可能です。

●東アジアにおける「年号と干支による紀年法」の存続

①東アジアにおいて「通年紀年法」(「ある年を起算年とし、その年からの経過年数によって年を特定できる」紀年法)は存在したが、広く使われることはなかった。

②年号と干支の組み合わせによる「循環紀年法」は、両者の補完によって、紀年法として必要な機能を果していたと推測される。

③通時的な紀年認識には「歴史年表」が使われたと推測される。

(佐藤正幸『歴史認識の時空』知泉書館、2004)

→実際の史料で紀年法を確認する。

●『河内屋年代記』について

・近世中期作成

・河内国石川郡大ケ塚の村役人河内屋による年代記

・宝永年間(1704-1711)に河内屋可晴(清右衛門)がそれまで(天文元年壬辰(1532)から宝永三年丙戌(1706)まで)の部分を筆記。以降は本人・子孫らによって明和元年甲申(1764)まで書き継ぎ。

・先行研究では重層的な歴史軸がみられると指摘。

●『河内屋年代記』のさまざまな紀年

(1)元号…毎年。

(2)干支…毎年。

(3)親鸞年忌…ほぼ毎年。ただし基本的に年がズレあり。

(4)蓮如年忌…十二年/十年ごと。

(5)その他

●(3)親鸞年忌

・※親鸞の没年は弘長二年(1262)。

・ほぼ毎年記載。

・基本的に年がズレがあり、ズレも一定しない。

・宝永五年戊子(1708)からは正確になる。

…三年後の正徳元年辛卯(1711)には近隣の顕証寺(久宝寺村)で「開山聖人(親鸞)四百五十年忌」あり。

宝永以前の部分に記載された数字は正徳元年頃にまとめて記入=親鸞四五〇年忌に際して、それ以前の歴史を親鸞年忌によって位置づけなおしたカ。

→基準紀年ではない。

●(4)蓮如年忌

※蓮如の没年は明応八年(1499)。

・天文十六年丁未(1547)の蓮如四九年忌から元禄十六年癸未(1703)の蓮如二〇五年忌までは十二年ごと。

・以降はほぼ十年ごと。

・いずれも年はほぼ正確。

・十二年ごとの記載は元禄十六年から未年を遡って記入したものカ。

→干支が紀年として活用されている。

●(5)その他

・ある出来事から一定の年月が経過したしたことを記す記事

…河内屋の大ケ塚入りから六一年、一二一年/河内屋の真宗への改宗から六一年、一二一年/善念寺(大ケ塚内の浄土真宗の寺)建立から五〇年、六一年、一〇〇年、一二一年。

→いずれも基本的には干支が基準。

・信長・秀吉ほか著名人との関係

…可壽(可正の父)の生年である慶長十一年丙午(1606)には「秀吉公御他界ヨリ九年目」/島原の乱の寛永十二年乙亥(1635)には「東照権現様御他界ヨリ廿一年目太閤秀吉公御他界三十九年目、正成公戦死ヨリ三百年、信長公御逝去ヨリ五十五年目也」/可晴の生年である明暦二年丙申(1656)には「信長公御逝去ヨリ七十五年目」、「神武天皇より二千三百十六年」などの記載あり。

→ある出来事を過去に起こった出来事と関連付ける。

・河内屋の当主の年齢(可寿・可晴)…ほぼ毎年記載。

・秀吉の年齢…秀吉二〇歳から死没まで毎年記載。

●(1)元号・(2)干支

・毎年セットで大きく記される。

→年代記作成に際して最初に書かれた基準

・本卦表記

…寛永十年癸酉(1633)以降元文四年己未(1739)までは毎年、「○○年本卦」もしくは「○○卦」として六〇年前の元号が記入される。

→『年代記』の記入者・利用者は歴史を振り返る際、この本卦を利用(大ケ塚入りから六一年、一二一年など)

・三元法(一八〇年を上中下の六〇年に分けるもの)も利用される。

…『年代記』が書き始められた宝永四年(1707)は丙戌であるが、そこから遡ると下元の甲子は貞享元年(1684)、中元の甲子は寛永元年(1624)、上元の甲子は永禄七年(1564)。これら「上元」、「中元」、「下元」はいずれも『年代記』に記入されている。

また、『年代記』の記事の開始は、上元甲子からさらに三二年遡る天文元年壬辰(1532)→天文三年甲午(1534)の信長生誕記事などを書き入れるため元号を遡らせたカ。

●まとめ

・『河内屋年代記』の基準紀年法は元号と干支。

・これによって起点を多様に設定することが可能になっている(=重層的な歴史認識)。

参照→(山下耕平「日本近世民衆の歴史認識―『河内屋年代記』における紀年法―」『史鏡』1,2019-08)

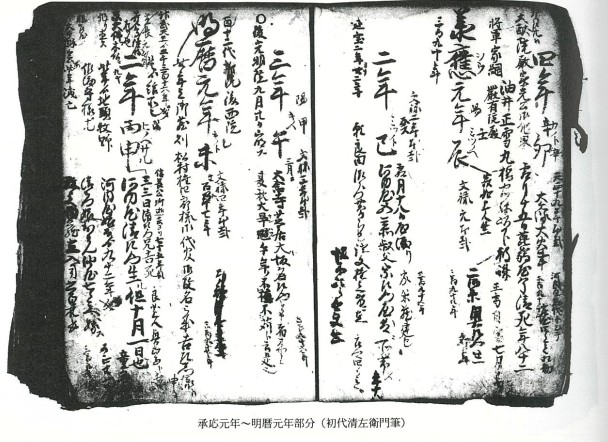

画像:「河内屋年代記」(大谷女子大学資料館編『河内屋年代記-大谷女子大学資料館報告書 第36冊-』1997,大谷女子大学資料館より)

史料:『河内屋年代記』(抜粋)

※大谷女子大学資料館編『河内屋年代記-大谷女子大学資料館報告書 第36冊-』(1997,大谷女子大学資料館)による。サンプルとしての表示のため、字の大小・配置は充分に反映されておらず、また一部の文言を省略している。

強調表示の凡例

二百七十年

信長公御誕生

太閤御誕生

(略)

二百八十年

(略)

弐百九十一

(略)

正月朔日甲申日

蓮如様御住生ヨリ六十一年

三百弐年

(略)

十二月二十六日ニ大坂ノ御本坊回禄ス、顕如上人二十五歳 興正寺顕尊誕生

三百七年

(略)

年代一統云光佐上人大坂篭城 元亀八年九月ト在

大河塚善念寺建立、但久寶寺村顕證寺御札立之堂也 信長公御朱印之御状富田林ニ有 菎蒻屋了清生ル

三百十三年

延宝二年ヨリ百四年ニ成

(略)

善念寺建立ゟ六十一年

将軍家光大猷院殿

三百七十四年

(略)

天正三年本卦

東照権現様御他界ヨリ廿一年目 太閤秀吉公御他界三十九年目、正成公戦死ヨリ三百年、信長公御逝去ヨリ五十五年目也、嶋原切死丹蜂起

天正四年本卦

河内屋五兵衛生、童名権蔵

清左衛門母生、河内屋始テゟ七十二年

淮如上人ノ御影八月二日 善念寺ヘ御免 釈良如御年廿五

太子七高僧も同時也

三百七十八年

(略)

太郎右衛門子三四郎生

寛永五年本卦

戊陽辰陽

四百廿九年

十一月廿七日戌ノ下刻ニ律生

寛永六年

高貴寺開帳

己陰巳陰

三月於冨田林花岡七郎兵衛勧進能杢之進太夫、小三郎子方ニナル、小三郎九才

二月四日久室寺顕證寺様御往生、号理照院殿御法名寂浄 御葬札ハ二月十三日 御年卅二才、自久院四十歳也

(略)

市は町甚右衛門 東町長右衛門

十四江戸火

同廿七石川下野守様御逝去

石川越前守様仕主殿頭ニ淀ノ城主秋壺井宮へ五十石ノ御寄附

宝ノ字ノ新銀出

一、二月十二律婚礼、同廿八日善念寺ヲ如御裏書惣道場ニセント凝ス、河正内屋一家、大坂寺社御改ノ帳面ノ如ク顕証寺末寺トセントハヾム、終ニ成末寺、顕証寺様ゟ宗旨請状ヲ取、毎年宗旨御改ノ帳面顕證寺末寺ト書来ル

(略)

石川主殿様之御隠居御逝去 号方円院殿源四品泰恵日周 尊儀 鳴物停止五十日七月十二日御年七十四

三ヶ日晴

元旦試毫 身是「抜群冨是」人飡蔬葛賀新春勿言我語相違シ去ルト 五十二年奉両親

三月七日三光寺死去、善念寺了慶開寺、

(略)

(略)